日本各地のものづくり産地のこと

織物の産地紹介

日本の織物がこれで分かる|伝統的・現代的な織物の種類や産地、特徴を紹介

|

|

独自の風土と文化を反映した特色豊かな織物が日本にはたくさんあります。この記事では、織物や繊維の基本、日本の伝統織物と染色技法の特徴、織物の今、織物産地などをご紹介します。  目次

目次1 織物とは 2 織物の技法と特徴 (1) 織りの基本 (2) 特徴的な織物技術 3 繊維の種類と特徴 (1) 天然繊維 (2) 合成繊維 (3) 再生繊維 4 日本の染色技術 (1) 伝統的な染色技法 (2) 現代のプリント技法 5 日本各地の伝統織物と産地ごとの特徴 (1) 伝統的工芸品に指定されている織物 (2) 代表的で特徴的な伝統織物とその特徴 ・ 〜東北〜 小千谷縮(越後縮)|新潟 ・ 〜関東〜 結城紬|茨城・栃木 黄八丈|東京(八丈島) ・ 〜北陸〜 牛首紬|石川 ・ 〜近畿〜 西陣織|京都 ・ 〜九州〜 博多織|福岡 久留米絣|福岡 大島紬|鹿児島 ・ 〜沖縄〜 久米島紬|沖縄 芭蕉布|沖縄 6 日本各地の織物産地 ・ 〜東北〜 米沢産地|山形 ・ 〜関東〜 桐生産地|群馬 ・ 〜東海〜 遠州産地|静岡 三河産地|愛知 ・ 〜近畿〜 湖東産地|滋賀 泉州産地|大阪 ・ 〜四国〜 今治産地|愛媛 7 まとめ 1 織物とは  織物とは、たて糸とよこ糸を交差させて織り上げた布地のことをいいます。 日本の織物の歴史は1000年以上にも上ると言われています。生地を織るためには伝統的に織機(しょっき、おりき)を使い、手作業で行われてきました。現代では機械式の織機が一般的です。 異なる色や素材の糸を組み合わせることで、さまざまな模様や質感を持つ布を織ることができます。 2 織物の技法と特徴 (1)織りの基本 ・平織(ひらおり)  たて糸とよこ糸が一本ずつ交互に交差する織り方で、最も基本的な技法です。 糸が交差する点が多いため、丈夫で摩擦に強いのが特徴です。 ガーゼやオーガンジーなどに使われています。 ・綾織/斜紋織(あやおり/しゃもんおり)  たて糸とよこ糸の交点が斜めに連続する織り方で、織り目に斜めのラインが浮き出ます。 平織より分厚く織ることができ、しなやかでシワが入りにくい特徴があります。 デニムなどに使われています。 ・朱子織/繻子織(しゅすおり)  たて糸とよこ糸の交差する点に一定の間隔がある織り方です。糸の質感や色を生かしやすく、光沢があるのが特徴です。 サテンとも言われます。高級感があり、ドレスやネクタイなどに使われています。 ・搦織/捩織(からみおり/もじりおり)  たて糸がよこ糸の間で絡み合う織り方です。織り目に隙間ができるため、軽くて通気性が高いのが特徴です。 搦織/捩織は基本的に紗(しゃ)、絽(ろ)、羅(ら)の3種類に分けることができ、夏用の着物などに使われています。 (2)特徴的な織物技術 ・ジャカード織り  ジャガード織機を使って糸を構成し、生地自体に柄を織り込む織り方です。後から生地にプリントしたり染めたりするのに比べ、深みがあり高級感漂うのが特徴です。 ジャガード織機は明治初めに日本に輸入され、西陣織に使用されるようになりました。 ・絣(かすり)  模様に合わせて前もって染め分けしたたて糸やよこ糸を織ることで模様を表現する方法です。織る過程でたて糸とよこ糸にズレが出て模様がぼんやりとにじむ「かすり」が特徴です。 広島県の備後絣(びんごがすり)、愛媛県の「伊予絣」(いよがすり)、福岡県の久留米絣(くるめがすり)は、日本三大絣といわれています。 3 繊維の種類と特徴 織物の原料となる糸の繊維は、大きく分けると「天然繊維」と「化学繊維」の2種類に分けることができます。代表的な繊維をご紹介します。 (1)天然繊維 ・綿(コットン)  綿花から取れる繊維です。身近な素材ですね。 吸湿性があり柔らかく、熱に強いのが特長です。 肌着など直接肌に触れる服に使われることが多いです。 ・麻(リネン、ラミー)  植物の茎や葉脈から取れる繊維の総称です。麻は特定の植物を指すのではなく、麻の種類は20種近くにのぼります。 通気性がよく、吸湿性や発散性に優れているのが特長です。 清涼感があり、夏物の服に使われることが多いです。 ・絹(シルク)  蚕の繭から糸を引き出した繊維です。 美しい光沢があり、しなやかな肌触りが特長です。 ネクタイや着物などに使われます。 ・ウール  羊の毛を原料として作られる繊維です。 繊維に波状の縮れがあり、表面が鱗状になっているため空気を含み、保温効果が高いのが特長です。また弾力性があり、水を弾きやすい繊維です。セーターなど冬物の服に使われることが多いです。 (2)合成繊維  ・ポリエステル 日本で最も多く生産されている繊維です。原料はペットボトルと同じで、石油などの化学原料から作られます。 耐久性があり、しっかりした質感でシワがつきにくく、吸水性・吸湿性がないので乾きが早いのが特長です。 スポーツウェアやアウトドアウェアなどに使われます。 ・ナイロン ポリエステル、アクリルと並ぶ三大合成繊維の一つです。ポリエステルに次いで生産量が多い繊維です。ポリアミドと呼ばれる樹脂素材から作られます。 ポリエステルよりも摩擦に強く耐久性があり、伸縮性が高いのが特長です。 水着やストッキング、テントなどに使われます。 ・アクリル ポリエステル、ナイロンと並ぶ三大合成繊維の一つで、同様に石油を原料としています。 ウールに似せて作られており、ふわふわと柔らかく保温性があります。虫やカビに強く、洗っても縮みにくいのが特長です。 セーターやマフラーなどに使われます。 (3)再生繊維 ・レーヨン  木材パルプを主原料とした繊維です。木材の中にある繊維の主成分であるセルロースを科学的に処理して線以上に再生しています。 吸湿性や吸水性がよく、光沢感があるのが特徴です。 見た目や手触りが絹(シルク)に似ているため、シルクの代わりに使われます。 4 日本の染色技術  日本の染色技術には長い歴史の中で培われてきた独自の手法が多くあり、地域や用途ごとに発展してきました。自然の植物や鉱物を使った伝統的な方法から、科学染料を使った近代的な方法まで幅広く存在します。 着物業界では着物と帯を「織物」か「染物」のどちらかに分類しますが、織物はすでに色がついた糸を使用(先染め)して織るのに対し、「染物」は生地を織った後に色を染めた(後染め)ものを指します 。 (1)伝統的な染色技法 ・友禅染  生地に柄を手書きする技法です。糊を使って染料がにじむのを防ぐため、色が混ざらず細かい模様を描くことができるのが特徴です。 京都の京友禅(きょうゆうぜん)や、金沢の加賀友禅(かがゆうぜん)が有名です。 ・藍染  藍という植物の葉を発酵させた天然の染料で染める技法です。布を藍液に浸し、空気にさらして酸化させる工程を繰り返すことで深みのある青色を生み出します。染める回数や時間によって濃淡を調整することができます。 防虫効果や抗菌作用もあるのが特徴です。 徳島県の阿波藍(あわあい)が有名で、藍の収穫量も全国でダントツ1位です。 ・小紋  生地の上に型紙をのせ、上から糊をつけていきます。糊がついた部分は色が染まらないため、それ以外の部分の色を染めることで柄を浮かび上がらせる技法です。全体的に同じような模様が繰り返し入っています。 東京の江戸小紋(えどこもん)が有名です。 ・絞り染め  生地の一部を糸で括ったり、縫ったり板にはさんだりすることでその部分に染料が入らないようにし、文様を染め出す技法です。 着物の小物などにみられる絞り染めは、非常に細かく布を絞ることで染め上がった布に「シボ」と呼ばれる波状や粒状の凹凸があります。 名古屋の有松・鳴海絞り(ありまつ・なるみしぼり)や京都の京鹿の子絞り(きょうかのこしぼり)が有名です。 (2)現代のプリント技法 ・シルクスクリーン  定番のプリント方法です。色をつけたい部分にインクだけが通る細かい穴をあけた版を色ごとに製作し、インクをヘラで伸ばして生地に色を移す方法です。 版を一度作れば何度でも使うことができるので、大量生産に向いています。 ・インクジェット  プリンターで紙に印刷するのと同じ仕組みで、デジタルデータをもとに生地にインクを吹きつけてプリントする方法です。 (金や銀などの色を除いて)フルカラーで好きにデザインできるのが特徴で、データを変えれば簡単に別のデザインをプリントすることができます。 版を製作する必要がないため、少量生産でもコストが低く、柔軟な対応が可能です。 ・昇華プリント  ポリエステル100%の生地にのみ使える方法です。デザインを専用の転写紙にプリントし、その転写紙を生地に密着させて熱と圧力をかけることで色を繊維に浸透させます。生地の素材感を損なわずに、(金や銀などの色を除いて)鮮やかなカラーを細かく自由に表現することができます。 スポーツユニフォームによく使われる方法です。 5 日本各地の伝統織物と産地ごとの特徴 日本には多くの伝統織物が存在します。国の伝統的工芸品に指定された織物は38品目(2023年10月時点)。 伝統的工芸品に指定されている全ての織物の名前と、代表的で特徴的な伝統織物をいくつかピックアップしてご紹介します。 (1)伝統的工芸品に指定されている織物 【北海道】 二風谷アットゥㇱ(にぶたにあっとぅし)|北海道 【東北】 「置賜紬(おいたまつむぎ)」(山形県)、「羽越しな布(うえつしなふ)」(山形県、新潟県)、「奥会津昭和からむし織(おくあいづしょうわからむしおり)」(福島県)、「塩沢紬(しおざわつむぎ)」(新潟県)、「小千谷縮(おぢやちぢみ)」(新潟県)、「小千谷紬(おぢやつむぎ)」(新潟県)、「本塩沢(ほんしおざわ)」(新潟県)、「十日町絣(とおかまちがすり)」(新潟県)、「十日町明石ちぢみ(とおかまちあかしちぢみ)」(新潟県)

【関東】 「結城紬(ゆうきつむぎ)」(茨城県、栃木県)、「伊勢崎絣(いせさきがすり)」(群馬県)、「桐生織(きりゅうおり)」(群馬県)、「秩父銘仙(ちちぶめいせん)」(埼玉県)、「村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)」(東京都)、「本場黄八丈(ほんばきはちじょう)」(東京都)、「多摩織(たまおり)」(東京都)、「信州紬(しんしゅうつむぎ)」(長野県) 【北陸】 「牛首紬(うしくびつむぎ)」(石川県) 【近畿】 「近江上布(おうみじょうふ)」(滋賀県)、「西陣織(にしじんおり)」(京都府) 【中国】 「弓浜絣(ゆみはまがすり)」(鳥取県) 【四国】 「阿波正藍しじら織(あわしょうあいしじらおり)」(徳島県) 【九州】 「博多織(はかたおり)」(福岡県)、「久留米絣(くるめがすり)」(福岡県)、「本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)」(宮崎県、鹿児島県) 【沖縄】 「久米島紬(くめじまつむぎ)」(沖縄県)、「宮古上布(みやこじょうふ)」(沖縄県)、「読谷山花織(ゆんたんざはなうい)」(沖縄県)、「読谷山ミンサー(ゆんたんざみんさー)」(沖縄県)、「琉球絣(りゅうきゅうかすり)」(沖縄県)、「首里織(しゅりおり)」(沖縄県)、「与那国織(よなぐにおり)」(沖縄県)、「喜如嘉の芭蕉布(きじょかのばしょうふ)」(沖縄県)、「八重山ミンサー(やえやまみんさー)」(沖縄県)、「八重山上布(やえやまじょうふ)」(沖縄県)、「知花花織(ちばなはなおり)」(沖縄県)、「南風原花織(はえばるはなおり)」(沖縄県)

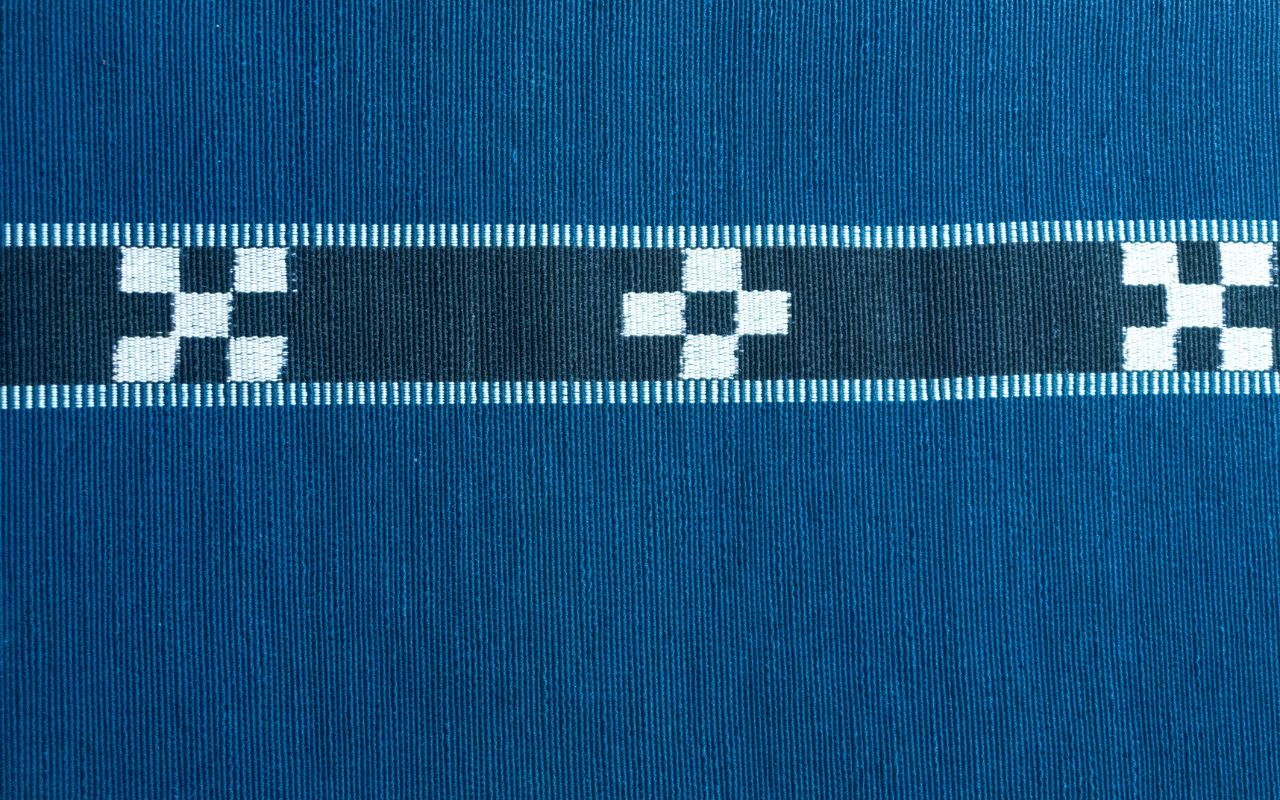

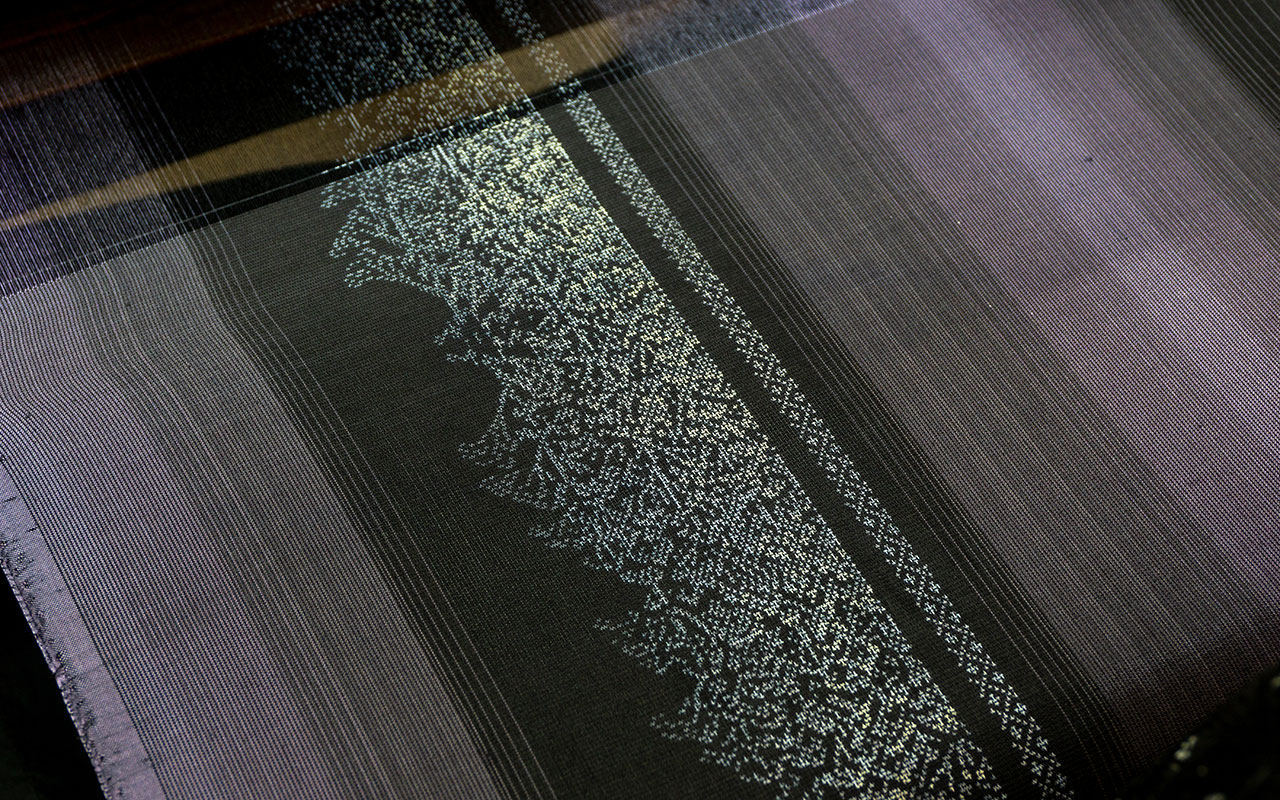

(2)代表的で特徴的な伝統織物とその特徴 【東北】 ・小千谷縮(おぢやちぢみ)(越後縮)|新潟 苧麻(ちょま)という上質な麻を細かく砕いてつなぎ合わせ、一本の長い糸を作ります。よこ糸はあらかじめ模様がつけられ、一本一本柄を合わせながら丹念に織ります。織り上げたものには独特のシボと呼ばれるシワがあります。生地を白くするために反物を雪の上でさらす「雪さらし」は小千谷の春を呼ぶ風物詩です。国の重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。 【関東】 ・結城紬(ゆうきつむぎ)|茨城・栃木  日本で一番歴史が古く、奈良時代にまで遡る高級絹織物です。蚕の繭から作られる天然の真綿(まわた)を使っており、柔らかくてあたたかいふっくらとした生地が特徴です。全工程が手作業で、その中の糸つむぎ、絣くくり、地機織りの3工程は国の重要無形文化財、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。 ・黄八丈(きはちじょう)|東京(八丈島)  伊豆諸島の一つである八丈島内に自生している植物で染めた黄色、樺色(赤みの強い茶黄色)、黒色の3色を基調とした絹織物です。草木染め特有の色を際立たせるため、無地や縞柄、チェックなどのシンプルなデザインです。 【北陸】 ・牛首紬(うしくびつむぎ)|石川 現代では入手が難しい「玉繭」から糸を引いています。玉繭とは2匹の蚕が共同でひとつの繭にしたもので、養蚕の2%程度しかありません。2本の糸が複雑に絡み合っているため糸づくりが難しく、職人技の見せどころです。この難しい作業によってできた玉糸は弾力性や伸縮性があります。また、2本の糸が絡んでてきた節に染料が溜まって独特な風合いが出るのが特徴です。 【近畿】 ・西陣織(にしじんおり)|京都  日本を代表する伝統的な高級絹織物で、多品種少量生産が特徴です。歴史は古く、5〜6世紀まで遡ると言われています。「先染め」のため、色とりどりの糸を用いて緻密に織り上げられて美しい文様ができます。帯だけでも50色以上の糸を使うことも。多くの工程が必要で手間がかかるため、希少性の高い織物です。 【九州】 ・博多織(はかたおり)|福岡  800年近くの歴史があり、伝統的な「献上博多」と、現代的でカラフルな色糸を用いた華やかな「紋博多」があります。「先染め」の場合、よこ糸で柄をあらすのが一般的ですが、献上博多はたて糸を浮かして柄をあらわすため、たて糸を多く使います。西陣織でたて糸を3000本使うのに対して、博多織では5000本使うとされています。そうしてできた生地にはコシがあり、帯を締めても緩みにくく、「キュッ」と「絹鳴り」の音がするのが特徴です。 ・久留米絣(くるめがすり)|福岡 約200年前にある少女によって始まったと言われる日本を代表する綿織物です。緻密でありながら素朴な風合いの、独特なかすれ模様が特徴です。手括り藍染めの手織りでつくられる絣は、熟練した職人たちが分業し、30以上もの工程を経て、3ヶ月ほどかけて完成します。国の重要無形文化財にも指定されています。 ・本場大島紬(ほんばおおしまつむぎ)|宮崎、鹿児島  自然豊かな奄美大島で育まれてきた絹100%の手織りの高級絹織物です。世界三代織物の一つとも言われています。深みのある黒に染まる特徴的な泥染めは、1720年に薩摩藩が紬着用禁止令を発令した際に島民が役人に見つからないよう田んぼに着物を隠し、のちに引きあげてみると黒く染まっていたことから始まったという言い伝えもあります。非常に緻密で洗練されたデザインの着物です。 【沖縄】 ・久米島紬(くめじまつむぎ)|沖縄 沖縄本島から西に100キロの久米島で作られる最高級の紬のひとつ。工芸紬織物の源流とされる由緒正しい歴史のある織物です。糸紡ぎから仕上げまでの全工程を一人の職人が一貫して担うのが特徴で、一反ごとに職人の個性が反映されています。国の重要無形文化財にも指定されています。 ・芭蕉布(ばしょうふ)|沖縄  沖縄本島の北部に位置する大宜味(おおぎみ)村の喜如嘉(きじょか)を中心に作られる織物です。沖縄に自生するバナナの仲間である糸芭蕉の繊維が使われています。戦後、芭蕉布の生産が途絶えましたが、故・平良敏子さんにより復興が遂げられました。涼しくてさらりとした手触りの芭蕉布は高温多湿な地域で重宝されてきました。「喜如嘉の芭蕉布(きじょかのばしょうふ)」は国の重要無形文化財にも指定されています。 6 日本各地の織物産地 日本には伝統織物に限らず、私たちの日常生活を支える衣服やハンカチ、シーツ、タオルなどの現代的な織物が盛んな産地も各地に存在します。日本各地の代表的で特徴的な織物産地をご紹介します。 【東北】 ・米沢産地|山形 日本の繊維産地で最北。草木で染めた糸で織り上げられる「米沢織」は歴史が400年以上にもさかのぼります。日本で初めてレーヨンを発明した地でもあり、天然繊維と化学繊維の総合産地として名を馳せてきました。 〈お取り扱いブランド〉  nitorito 【関東】 ・桐生産地|群馬 絹を用いた「桐生織」が有名です。現在はレーヨンと合成繊維の織物をメインとした複合ジャガード織物などを生産しています。織物だけでなく、ニット・縫製・刺繍・染色整理業など多様な生産場が点在し、繊維産業が盛んです。 【東海】 ・遠州産地|静岡 三河産地(愛知)と泉州産地(大阪)と並んで、日本三大綿織物産地の一つです。後染めの綿織物をメインとしています。明治時代につくられた紡績工場では新しい織機が開発され、飛躍的に綿織物の産地としての地位を確立しました。織機の開発には自動車メーカーのトヨタとスズキの前身である豊田自動織機製作所と鈴木式織機製作所の創始者が携わり、自動車メーカーの原点となりました。 ・三河産地|愛知 遠州産地(静岡)と泉州産地(大阪)と並んで、日本三大綿織物産地の一つです。日本の綿綿の伝来の地とされており、江戸時代から本格的に綿織物が盛んになり、明治時代には「三河木綿」「三河縞」というブランド名で全国に知れ渡りました。現在は織、染、縫製、産元など一次加工品から最終製品までを地域内で一貫して提供できる産地となっています。 【近畿】 ・湖東産地|滋賀  日本最古の麻織物の産地として知られています。高級麻織物の「近江上布(おうみじょうふ)」が有名です。麻は湿気を吸うと繊維の強度が増すため、琵琶湖からの湿気が麻の製織、染色仕上げ、加工に最適。最近は「近江上布」のシャツやハンカチ、ストールなども人気です。 ・泉州産地|大阪 遠州産地(静岡)と三川産地(愛知)と並んで、日本三大綿織物産地の一つです。白生地綿織物をメインとしています。戦前に繊維商社が次々に設立され、一大産地となりました。日本で初めてタオルの製織を確立した地であり、初めて毛布が誕生したのもこの産地です。 【四国】 ・今治産地|愛媛 「今治タオル」で有名な日本最大のタオル産地です。一般的なタオルは織→晒→染の順番で作られますが、今治タオルの特徴は「先晒し先染め」。先に水で晒すことで柔らかいタオルに仕上げることができます。この製法は水を大量に使うため、良質な軟水が豊かな地であることが今治タオルにつながっています。また、泉州産地と肩を並べるタオル産地でしたが、ブランディングが功を奏し、世界中から高い評価を受けるようになりました。 〈お取り扱いブランド〉  工房織座(kobooriza)ITO 水布人舎 7 まとめ  「衣・食・住」という言葉が示すように、「衣」に関わる織物は古くから日本の暮らしに欠かせない存在でした。私たちの身の回りに必ずある織物。その織物が何でできているか、どのようにしてできたのか、どこで誰によってできたかなどを知っていくと新しい楽しみ方ができるかもしれません。 日本いいもの屋では、職人たちがこだわりを持って作った織物の販売やそのブランドの取材記の掲載をしています。ぜひ、ブランドのストーリーを含めてご自身に合ったお気に入りの織物で日常に新たな彩りを取り入れてみてください。 |

|

陶器・磁器の産地紹介

器の魅力に触れよう|日本のやきものの特徴を産地ごとに紹介

|

|

毎日の食事は、わたしたちのエネルギーを蓄える大切な時間。料理をよそう器も大切な存在です。お気に入りの器を使うと料理がもっと美味しく感じられ、食事の時間がさらに豊かになります。 日本にはさまざまな個性をもつ素敵なやきものがたくさん。各地のやきものの特徴を産地ごとにご紹介します。器選びにお役立てくださいね。  目次

目次・ やきものの多様な楽しみ方 ・ 「陶器」と「磁器」を見分ける4つのポイント ・ 伝統ある日本のやきものを産地ごとに紹介 ・ 〜関東〜 益子焼|栃木県 ・ 〜中部〜 瀬戸焼|愛知県 常滑焼|愛知県 萬古焼|三重県 美濃焼|岐阜県 ・ 〜北陸〜 九谷焼|石川県 越前焼|福井県 ・ 〜関西〜 清水焼|京都府 赤膚焼|奈良県 丹波焼|兵庫県 信楽焼|滋賀県 ・ 〜中四国〜 備前焼|岡山県 萩焼|山口県 砥部焼|愛媛県 ・ 〜九州〜 小石原焼|福岡県 小鹿田焼|大分県 唐津焼|佐賀県 有田・伊万里焼|佐賀県 波佐見焼|長崎県 三川内焼|長崎県 薩摩焼|鹿児島県 ・ お気に入りのやきもので食卓を彩りましょう

やきものの多様な楽しみ方 器の魅力は奥が深く、色や装飾、かたち以外にも見どころがたくさんあります。日本にはやきものの産地が多くあり、産地ごとの伝統や風合いを感じとれることが魅力です。 成形方法や焼成方法、釉薬によって、器はさまざまな表情を見せてくれます。 瀬戸、常滑、越前、信楽、丹波、備前の6つの産地は、「六古窯(ろっこよう)」と呼ばれています。中世から勢いよく生産を続ける6つの窯の総称として、戦後に名付けられました。 歴史あるやきものの産地を訪れたり、のぼり窯を見たりするのも、楽しみ方のひとつです。産地や作家さんによって異なるさまざまな魅力に触れることができますよ。 「陶器」と「磁器」を見分ける4つのポイント やきものは、「陶器」と「磁器」のいずれかにあてはまります。区別が難しい場合もありますが、器を楽しむために知っておきたいポイントです。 ①原料  陶器は「土もの」といわれるように、陶土(粘土)から作られます。見た目からも、土のやわらかさを感じられる器が多いでしょう。 磁器は陶石と呼ばれる石の一種を砕いて原料にしていることから、「石もの」と言われています。見た目はシャープな印象。白くつるんとした表面に、繊細な色絵が施された作風も多く見られます。 ②産地 陶器づくりで有名な産地、磁器づくりで有名な産地がありますので、作風と産地が見分ける目安となります。陶器・磁器の両方が作られる産地の場合、産地だけでは判断が難しい場合も少なくありません。 ③触り心地  陶器は手に馴染むような柔らかい触り心地です。粗い陶土で作られた陶器は、ざらざらとした手触りのものもあります。磁器はつるつるとしています。 ④高台の色  器の高台(底)には釉薬をかけませんので、高台を見るのが最も見分けやすい方法です。陶器の高台は茶色や黄土色など、土の色をしています。磁器は白色です

。

器の高台(底)には釉薬をかけませんので、高台を見るのが最も見分けやすい方法です。陶器の高台は茶色や黄土色など、土の色をしています。磁器は白色です

。

伝統ある日本のやきものを産地ごとに紹介 日本には伝統を誇るやきものの産地が多くあります。古くから伝わるやきものはもちろん、時代に合わせたモダンなやきものも見逃せません。抑えておきたいやきものの魅力を産地ごとに紹介します。 【関東地方】 ・益子焼 | 栃木県  益子は関東エリア有数の民芸陶器の産地です。江戸時代末期から長い歴史をもつ産地ですが、よそからの作家を受け入れる寛容さがあり、現在では個人の作家が多い産地としても有名です。 益子焼はぽってりと厚みがあって、素朴で温かみを感じられる陶器。益子の土は粗く砂気が多いため、土の風合いがよく出ていることが特徴です。 多くの陶芸家によって窯を開かれた現在は、伝統的な民芸陶器からモダンで芸術性の高い作品まで個性豊かな陶器が見られます。 【中部地方】 ・瀬戸焼 | 愛知県  瀬戸焼は愛知県瀬戸市で作られる陶磁器。平安時代から1000年もの歴史と伝統をもち、日本を代表するやきものです。「せともの」という呼び名は瀬戸焼から。陶磁器の代名詞になるほど、人々の暮らしに浸透しました。  伝統的な七種類の釉薬(灰釉、鉄釉、古瀬戸釉、黄瀬戸釉、志野釉、織部釉、御深井釉)が使われる赤津焼が有名。落ち着いた色味で艶があり、高級感がある作風。武士の間でも愛されていたやきものです。 ・常滑焼 | 愛知県  愛知県常滑市で作られる常滑焼は平安時代に始まり、六古窯最古の歴史をもつやきものです。 古くから壺や甕を作られてきたことでも有名。太い粘土紐を接ぎ足しながら成形される大甕は、素朴ながら力強い作風です。  幕末からは、茶の流行にそって朱泥急須も多く生産されました。紅葉したもみじのように鮮やかな色をした上品な急須が、今でも多く作られています。 〈お取り扱いブランド〉 JINSUI 朱泥だけじゃない。日本一の急須の産地の作り手が手がける、現代の急須。 ・萬古焼 | 三重県  萬古焼は三重県四日市市で作られる陶器、半磁器。発祥は江戸時代の中期で、伊勢国桑名の豪商・沼波弄山(ぬまなみろうざん)が茶の趣味が高じて茶陶を焼いたことから始まりました。  萬古焼で特に有名なのが紫泥急須。鉄分を多く含み粘りのある赤土を使って成形し、酸素の供給が少ない還元炎で焼成されることにより、独特の濃い紫色をしています。使い込むほど艶が増す優雅な作風です。 〈お取り扱いブランド〉 かもしか道具店 ごはんのお鍋やおひつなど、ごはんに関わるやきものを販売しています。 ・美濃焼 | 岐阜県  美濃焼は、岐阜県多治見市、土岐市、瑞浪市などで作られる陶磁器。古墳時代からやきものが作られ、日本屈指のやきものの産地と呼ぶことができます。  安土桃山時代が栄えて茶の湯が流行した頃より、黄瀬戸・瀬戸黒・志野・織部といった「美濃桃山陶」が誕生。古くから茶陶が多く作られてきました。作風は土の風合いを感じるものから、草花の色絵が描かれた優雅なもの、シンプルでモダンなものまで多様です。 〈お取り扱いブランド〉 小田陶器 シンプルで現代の暮らしに馴染む白い器を販売しています。 瑞々 伝統とモダンを融合したまる皿やすみきり皿などを販売しています。 【北陸地方】 ・九谷焼 | 石川県  九谷焼の産地は石川県金沢市、加賀市、小松市、能美市など広範囲。江戸時代初期にはじまりました。九谷焼の特徴は、なんといっても色鮮やかで豪華絢爛な絵柄です。 紫・緑・黄色を基調とした濃く艶のある色絵は、鳥や花、風景などの絵柄が多く見られます。中には金を加えて装飾されたものも。華やかで重厚感がある色絵磁器の技術が、現在も受け継がれています。 〈お取り扱いブランド〉 KUTANI SEAL 九谷焼をもっと身近に感じられる現代的でかわいい器。転写技術を生かして作られています。 ・越前焼 | 福井県  越前焼は海と山に囲まれた自然豊かな福井県丹生郡で、平安時代にはじまりました。常滑焼の影響を受けて壺や甕などが多く作られ、かたちは常滑焼に似ています。  窯の中で薪の灰が降りかかると、自然の釉薬となって流れる。力強く豪快さを感じる風合いが魅力です。現在も昔ながらの技法を継承されながら、大きな壺から日用食器まで、表情豊かな陶器が作られています。。 【関西地方】 ・信楽焼 | 滋賀県  タヌキの置きもので有名な信楽焼は、鎌倉時代中期にはじまったと言われています。大きな壺や植木鉢、花器、茶器、日用食器が、豊富な土と多彩な釉薬で作られてきました。  信楽焼の特徴は、粗い土質と耐火性を生かした暖かな表情。窯の中で灰が熔けることで生まれる自然なビードロ釉が魅力です。土に含まれる鉄分が焼成によって明るく発色します。土の温かみと美しい個性を感じられる陶器です。 ・京焼・清水焼 | 京都府  桃山時代以降に京都市や宇治市で作られたやきものを、京焼や清水焼といいます。古くから政治や文化、政治の中心として栄えた京都では、京焼もその一端を担い、花器や茶器、食器などが作られてきました。  京焼・清水焼は、古都の雅を表すように華やかな色絵陶磁器。草木や自然の風景を精巧かつ華麗な技術で描かれ、赤や緑、金などの鮮やかな色で装飾されていることが特徴です。 ・赤膚焼 | 奈良県  赤膚焼は奈良県奈良市や大和郡山市で作られる陶器です。古墳時代からやきものが作られていたといわれています。陶土に鉄分が多く含まれていて、焼き上がるとほんのり赤く色づくことから、赤膚焼(あかはだやき)と呼ばれています。 赤膚焼で有名なのは奈良絵。鹿や鳥居、人物などが描かれた素朴で優しい雰囲気の器です。 古くから茶人に愛されてきたというだけに、シンプルでありながらも上品な作風です。 ・丹波焼 | 兵庫県  兵庫県丹波篠山市で作られる丹波焼は、平安時代末期にはじまりました。現存する丹波焼最古の登窯は非常にスケールが大きく、県の有形民族文化財に指定されています。穴窯で焼成する焼締めから登窯での施釉陶まで、伝統技術が現在も受け継がれています。  丹波焼は、使いやすい暮らしの陶器。自然釉がかかる焼締は、深い緑色のビードロが見ものです。多彩な技術を用いて、個性豊かな日用雑器が作られています。 【中四国地方】 ・備前焼 | 岡山県  備前焼は岡山県備前市、瀬戸内市で作られる陶器。焼締の代名詞といえます。備前地区で古墳時代から作られていた須恵器の製法が時代とともに変化して、現在のような赤褐色の備前焼が誕生しました。  備前焼の特徴は、釉薬をかけず、色絵付けもしないシンプルな焼締陶。土の力強さと、窯の炎による多彩な景色がみごとで、同じ色や模様のものがないことが魅力です。 〈お取り扱いブランド〉 DAIKURA 伝統技術で作られ、唯一無二の柄を楽しめるやきものを販売しています。 ・萩焼 | 山口県  400年の歴史をもつ萩焼は、古くから茶人たちの間で親しまれてきました。登窯の中で炎が生む「窯変」の魅力を感じられます。萩焼は吸水性が高く、使い込むうちに表面の細かいヒビ(貫入)から茶が染み込み、器の内外の色が変化していくことが特徴です。「萩の七化け」と呼ばれています。  絵付けなどの装飾をせず、土の風合いを生かした柔らかい作風が特徴。萩焼の器は、高台の一部分を切り取った「切り高台」が多く見られます。 ・砥部焼 | 愛媛県  砥部焼は四国エリアを代表するやきものの産地。愛媛県砥部町で作られる磁器です。江戸時代中期までは陶器が作られていましたが、地元の砥石くずを原料にした焼成に成功し、磁器づくりへ転換しました。  砥部焼は、ぽってりとした厚手の白磁に藍色の絵付けがされています。代表的な模様は「唐草」。手書きの温かさを感じられ、日常に溶け込むデザインが魅力です。 【九州地方】 ・小石原焼 | 福岡県  福岡県の小石原地区は、山に囲まれた自然豊かな場所。陶器に適した土と登窯の燃料に欠かせない木々に恵まれた環境があるため、古くからやきものが作られてきました。  小石原焼といえば、日用雑器。素朴でありながらデザイン性が高いと評価されています。ロクロで成形しながらハケで模様を入れる「刷毛目」や、刃先で化粧土を削る「飛び鉋(とびかんな)」による模様が印象的です。 ・小鹿田焼 | 大分県  小鹿田焼は大分県日田市の山間にある皿山という場所で作られる陶器。集落を流れる川の水を利用して陶土を砕く「唐臼(からうす)」の音が響き渡ります。唐臼は使うやきものの産地は小鹿田焼だけといわれています。  福岡県の小石原焼と兄弟窯であることから作風が似ており、「刷毛目」や「飛び鉋」、「櫛描き」の技法や、「流し掛け」、「打掛け」といった装飾が魅力。暮らしに馴染む陶器づくりが受け継がれています。 ・唐津焼 | 佐賀県  唐津焼は佐賀県唐津市で桃山時代にはじまりました。唐津焼の茶碗は茶人たちに愛されてきたことで知られますが、茶陶から日用の器まで、さまざまな種類のやきものがあります。  装飾方法は、鉄絵具で絵柄を描いた「絵唐津」や、藁灰釉を用いて焼かれた白い器肌に青い斑点が現れる「斑唐津」、朝鮮から受け継いだ「三島唐津」、「粉引唐津」など。粗い土で作られる、素朴で力強い作風が魅力です。 ・有田焼・伊万里焼 | 佐賀県  佐賀県有田市と伊万里市はとなり同士。古くから陶器が作られていましたが、江戸時代前期に有田町周辺で陶石が発見されて以降、磁器づくりへと転向しました。有田焼は伊万里港から各地へ輸出されたことから、「伊万里焼」とも呼ばれています。また、磁器発祥の地としても有名です。  有田焼・伊万里焼の特徴は、美しい色絵による装飾。色絵付けに染め絵を融合した染錦(そめにしき)や、金箔・近泥で描く金襴手(きんらんで)の技術を使う「古伊万里様式」など、豪華絢爛で気品ある磁器が受け継がれてきました。 〈お取り扱いブランド〉 by koransha 名窯 香蘭社が取り組む新たなブランド、高い技術や技法はそのままに日常使いできる商品を展開 ・波佐見焼 | 長崎県  波佐見焼は長崎県波佐見町で作られる磁器。歴史は古く、はじめは施釉陶器を焼いていましたが、江戸時代初期ごろから、染付や青磁、白磁を中心とする磁器生産へと転換しました。厚みがあって簡単な絵柄の磁器「くわらんか碗」が誕生したことで、庶民にも一気に広がりました。  波佐見焼はシンプルな模様の装飾が主流で、暮らしに馴染む日常の器。現在ではモダンでおしゃれなデザインの器も増え、若い人たちからも人気の高いやきものです。 〈お取り扱いブランド〉 nucca 伝統色を使ったシンプルでモダンな器をカラーバリエーション豊富に販売しています。 ・三川内焼 | 長崎県 三川内焼は長崎県佐世保市で作られる陶磁器。江戸時代からはじまり、当初は「平戸焼」と呼ばれていましたが、その後、質の良い陶石がある三川内に移って陶磁器を作るようになりました。高級な食器をヨーロッパへ輸出していたことでも知られています。 三川内焼の特徴は、白い磁器に藍色の絵付け。草花や人物を描かれた「唐子絵」が有名です。 繊細な筆使いを感じられ、シンプルでありながら美しい作風です。 ・薩摩焼 | 鹿児島県 薩摩焼は鹿児島県内で作られる陶磁器の総称です。華やかで気品漂う色絵が施された「白もん」と、鉄分を多く含む陶土で作られ力強さを感じられる「黒もん」があります。対照的な2つの顔を楽しめる珍しい産地です。 白もんは有田焼の影響を受けた芸術性が高い作風。黒もんは薩摩地方で古くから作られ、庶民に親しまれてきたやきものです。 お気に入りのやきもので食卓を彩りましょう やきもののは、産地の陶土や陶石を使って、さまざまな伝統を受け継いで作られています。 歴史や特徴を知ることも、器の楽しみ方の一つです。 日本いいもの屋では、こだわりを持って作られた現代の暮らしに馴染むやきものを販売しています。お気に入りの器で食事の時間をより豊かに彩ってみませんか? 〈参考文献〉 「こんなに楽しい日本のやきもの」講談社 「やきもの大辞典」ナツメ社 「やきものの楽しみ方 完全ガイド」池田書店 「やきものの教科書」誠文堂新光社 |

|